ERA.id - Sudah lebih dari satu dekade sejak Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur berpulang ke Sang Pencipta. Namun, ia masih jadi sosok yang awet diperbincangkan. Api perjuangannya diwariskan kepada keturunan dan pengikutnya, dan hingga hari ini masih terus berkobar. Maka bisa kita saksikan ide-ide tentang kemanusiaan, keadilan sosial, kesatuan dan persatuan bangsa, hampir selalu menyertakan nama Gus Dur.

Hari ini, 4 Agustus, banyak orang masih merayakan kelahirannya. Namun, benarkah itu tanggal kelahirannya? Jika kita membaca-baca biografi Gus Dur, maka kita akan menemukan banyak keganjilan soal kapan ia lahir. Seperti yang diungkapkan penulis Greg Barton, “Sebagaimana juga dengan banyak aspek dalam hidupnya dan pribadinya, ada banyak hal yang tidak seperti apa yang terlihat.”

Dalam arsip Perpustakaan Nasional, tercatat Gus Dur lahir pada 4 Agustus 1940 di desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Sementara Ensiklopedia NU mencatat dua tanggal yang berbeda: 7 September dan 24 September. Lebih jauh lagi, Aboebakar Atjeh menyebutkan Gus Dur lahir 4 Juli 1939 dalam bukunya Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar.

Setidaknya ada empat versi berbeda yang menyertai tanggal lahir Gus Dur. Lalu mana yang paling mendekati kebenaran? Greg Barton berusaha mengurainya dalam buku Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid.

“Gus Dur memang dilahirkan pada hari keempat bulan kedelapan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tanggal itu adalah menurut kalender Islam, yakni Gus Dur dilahirkan pada bulan Sya’ban, bulan kedelapan dalam penggalan Hijriah. Sebenarnya tanggal 4 1940 adalah 7 September,” tulisnya.

Alissa Wahid, putri sulung Gus Dur, membenarkan tulisan Greg. Lewat media sosialnya ia bilang bahwa tanggal lahir ayahnya yang asli adalah 7 September, sedangkan yang legal atau tercatat di administrasi adalah 4 Agustus. Hal tersebut karena kesalahan pencatatan sipil, sebab petugas mengira tanggal 4 bulan 8 adalah tanggalan Masehi, padahal Hijriah.

Selain simpang siur tanggal lahir, masih banyak fakta lain yang asik seputar hidup Gus Dur. Beberapa sering kita dengar, beberapa lain mungkin masih jarang diperhatikan orang-orang. Berikut ini beberapa rangkumannya.

Doa sang ibu yang jadi kenyataan

Abdurrahman Wahid dapat panggilan Gus dari garis keturunannya yang priayi. Di Jawa, putra kiai memang biasa dipanggil Gus. Dari jalur bapak, ia merupakan keturunan langsung pendiri Nahdlatul ‘Ulama (NU) K.H. Hasyim Asy’ari. Sementara ibunya, Nyai Solichah, adalah anak kelima dari K.H. Bisri Syansuri.

Nyai Solichah menikahi K.H. Abdul Wahid Hasyim pada 1936 waktu usianya baru 14 tahun. Empat tahun kemudian, anak pertama mereka, Gus Dur lahir. Pasangan itu total dikaruniai enam anak: Gus Dur, Nyai Aisyah, Gus Sholah, dr. Umar, Nyai Lily, dan Gus Hasyim.

Saya pernah mewawancarai dr. Umar sewaktu proses menulis buku biografi Gus Sholah pada 2020. Ia bercerita banyak soal masa kecil keluarga Wahid dan saudara-saudara kandungnya. Bagi dr. Umar bersaudara, ibu mereka adalah sosok keramat.

Ketika usia pernikahan Nyai Solichah dengan Kiai Wahid baru 17 tahun, suaminya wafat setelah kecelakaan mobil. Walhasil, Nyai Solichah berperan sebagai ibu sekaligus bapak di sisa umurnya.

“Karena Ibu dari keluarga pesantren, Ibu berharap ada anaknya jadi ulama,” cerita dr. Umar. Ia menambahkan Nyai Solichah ingin ada anaknya yang jadi dokter dan insinyur, karena di zaman itu yang sering dibutuhkan ya kedua pekerjaan tadi.

Doa dan harapan ibu mereka terkabul. Gus Dur kita tahu ikut membesarkan NU sebagai kiai yang diakui kealimannya. Gus Sholah kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sukses jadi arsitek. Sementara dr. Umar sendiri akhirnya jadi dokter satu-satunya di keluarga mereka.

Menemani sang ayah dalam mobil saat kecelakaan maut

"Saya dan sopir selamat, merayap keluar dari mobil. Ayah saya mengalami luka berat, dia mengalami cedera serius di kepala dan keningnya. Satu sisi dari muka dan leher pun terkoyak dan memar," kenang Gus Dur dalam biografinya yang ditulis Greg Barton.

Ketika sang ayah wafat, usia Gus Dur baru 12 tahun. Hari itu, 18 April 1953, ia ikut menemani ayahnya menghadiri rapat NU di Sumedang menaiki mobil Chevrolet putih. Kiai Wahid duduk di belakang bersama sekretarisnya, Sutjipto, sedangkan Gus Dur duduk bersebelahan sopir.

Hujan tiba-tiba menderas saat sedan yang mereka kendarai melalui Jl. Cimindi antara Cimahi-Bandung. Jalan yang berkelok ditutupi kabut dan penuh lumpur. Sopir terus memacu mobil kencang karena takut ketinggalan acara. Di sebuah tikungan yang tak seberapa tajam, ban mobil selip, dan dari arah berlawanan datang truk melaju.

Melihat sedan putih di depannya oleng, sopir truk menginjak rem dan memberhentikan truk di bahu jalan. Nahas, mobil yang ditumpangi Gus Dur dan ayahnya justru berputar tak terkontrol hingga menabrak bokong truk dengan keras. Kedua penumpang di belakang, Kiai Wahid dan Sutjipto, sontak terpelanting keluar, menyisakan Gus Dur dan sopir di kursi depan yang menderita luka-luka ringan.

Kecelakaan maut itu berlangsung saat masih siang, sementara ambulans baru datang sore hari. Selama sekian jam, Gus Dur hanya duduk di tepi jalan, menunggui ayahnya yang kritis hingga dijemput ambulans. Esok harinya, sang ayah mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit, meninggalkan kelima orang anak dan istrinya yang sedang hamil anak keenam.

Berdebat dengan adik kandung di koran nasional

Gus Dur diketahui sempat ‘ribut’ dengan adik kandungnya, Gus Sholah, pada tahun 1998 selepas jatuhnya Orde Baru. Adik ketiga Gus Dur, dr. Umar, mengakui kedua abangnya memang banyak bersilang pendapat, tetapi di luar itu akur-akur saja sebagai sesama saudara. Keributan mereka sebatas pada ide, gagasan, atau pilihan politik, seperti saat Gus Sholah bergabung ke Partai Kebangkitan Umat (PKU) atau memutuskan terjun jadi calon wakil presiden mendampingi Wiranto pada pemilihan umum 2004.

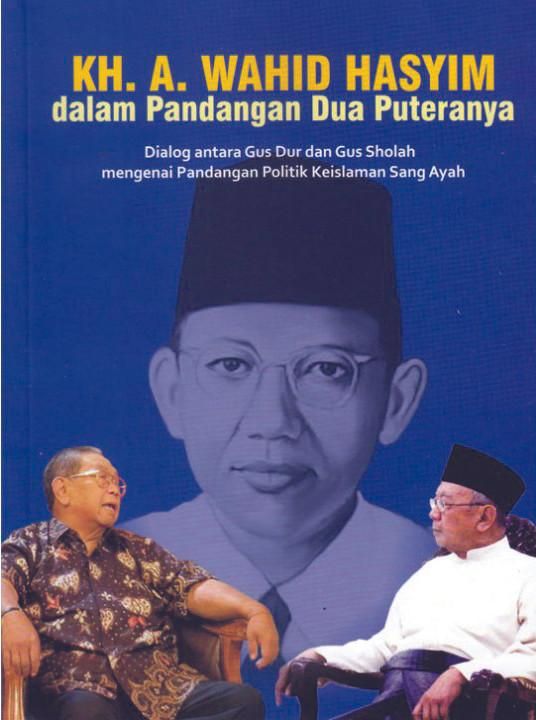

Perdebatan kedua bersaudara itu yang paling santer terjadi sewaktu mereka berdua saling berbalas tulisan di koran nasional. Awalnya, Gus Dur menulis esai berjudul A. Wahid Hasyim, Islam dan NU di Media Indonesia pada 8 Oktober 1998. Dalam tulisannya, Gus Dur menafsirkan ayahnya sebagai seorang yang liberal dan sekuler dalam menyikapi hubungan antara negara dan agama.

Tak lebih dari dua minggu kemudian, Gus Sholah menulis esai tandingan, judulnya: K.H. A. Wahid Hasyim, Pancasila, dan Islam. Baginya, sang ayah memposisikan setara antara Islam dan Pancasila, dan tak menghendaki adanya pemisahan antara agama dan negara.

Perdebatan kedua bersaudara itu terus berlanjut. Mereka berkali-kali saling membantah argumen masing-masing lewat tulisan yang bisa dibaca semua orang. Gus Dur menulis Terserah Suara Rakyat, Gus Sholah membalas dengan tulisan Pancasila Sebagai Jalan Tengah. Perdebatan itu diakhiri lewat esai Gus Dur berjudul Menghindari Negara Berasumsi Agama dan esai Gus Sholah berjudul Biarkan Sejarah yang Menilai.

Bertahun-tahun setelah Gus Dur wafat, Gus Sholah lalu meminta santrinya untuk menerbitkan lagi perdebatan mereka untuk menjadi bahan diskusi dan pelajaran. Kini, kita bisa membaca perdebatan sengit dan asik itu lewat buku K.H. A. Wahid Hasyim dalam Pandangan Dua Puteranya terbitan Pustaka Tebuireng tahun 2015.

Alasan Gus Dur memilih tinggal di Istana Negara

Selang 14 tahun setelah Gus Dur wafat, putri sulungnya, Alissa Wahid, membeberkan alasan sang ayah memilih tinggal di Istana Negara saat menjabat presiden dibandingkan rumahnya sendiri.

"Jadi ingat keputusan #GusDur tinggal di istana adalah karena tidak mau uang negara digunakan utk membangun rumah Ciganjur," tulis Alissa lewat Twitter-nya, Jumat (28/4/2023).

Gus Dur dan keluarganya diketahui tinggal di Ciganjur, Jakarta Selatan, sejak tahun 1991 sepulangnya Gus Dur dari Amerika Serikat. Ia sekaligus mengasuh pondok pesantren di sana hingga diangkat sebagai presiden.

Menurut Alissa, sang ayah tak mau tinggal di rumah Ciganjur sewaktu menjadi presiden karena uang negara nanti akan dipakai untuk fasilitas presiden seperti Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), protokol, dan lainnya.

"Rumah asli kami kecil. Kata beliau 'jangan seperti jalan cendana'," tambah Alissa.

Jalan Cendana sendiri merujuk kepada kediaman Soeharto semasa hidupnya. Berlawanan dengan Gus Dur, presiden kedua Indonesia itu memilih tinggal di rumahnya ketimbang istana.

Sebelum pengakuan dari Alissa Wahid, putri kedua Gus Dur Yenny Wahid juga sempat mengungkapkan alasan mengapa ayahnya memilih tinggal di istana.

"Istana sangat tidak nyaman untuk ditinggali, penuh nyamuk, dingin karena AC-nya sentral, serem suasananya. Tapi Gus Dur memutuskan tinggal di sana untuk menghemat uang negara," kata Yenny di Twitter-nya pada tahun 2014 silam. Ia juga bercerita bahwa adiknya, Inayah Wahid, sering diganggu makhluk halus selama tinggal di istana.

Selain Gus Dur, hanya Sukarno dan Joko Widodo yang memilih tinggal di Istana Negara selama menjabat sebagai presiden. Sementara sisanya memilih tinggal di rumah masing-masing. Adapun Susilo Bambang Yudhoyono baru memutuskan tinggal di istana menjelang turun jabatan.