ERA.id - Ketika media sosial menjelma ladang informasi dan berbagai kabar terkini lalu-lalang tiap jam di sana, apa yang membedakannya dengan pers? Apa yang membedakan akun-akun macam Folkative dengan ERA, misalnya?

Garis yang membatasi keduanya adalah kode etik. Segala media yang mengaku sebagai pers terikat dengan kode etik jurnalistik–yang artinya produk-produk mereka merupakan hasil kerja profesional. Semestinya begitu. Namun, melihat sikon media hari ini, batas tadi sering diterobos begitu saja, menjadikan media pers tak ubahnya akun gosip.

Saya ambil tiga contoh kasus di mana media pers sering kecolongan melanggar kode etik jurnalistik, yaitu pemberitaan soal privasi; pemberitaan anak; dan pemberitaan kasus bunuh diri.

Privasi yang tak lagi privat

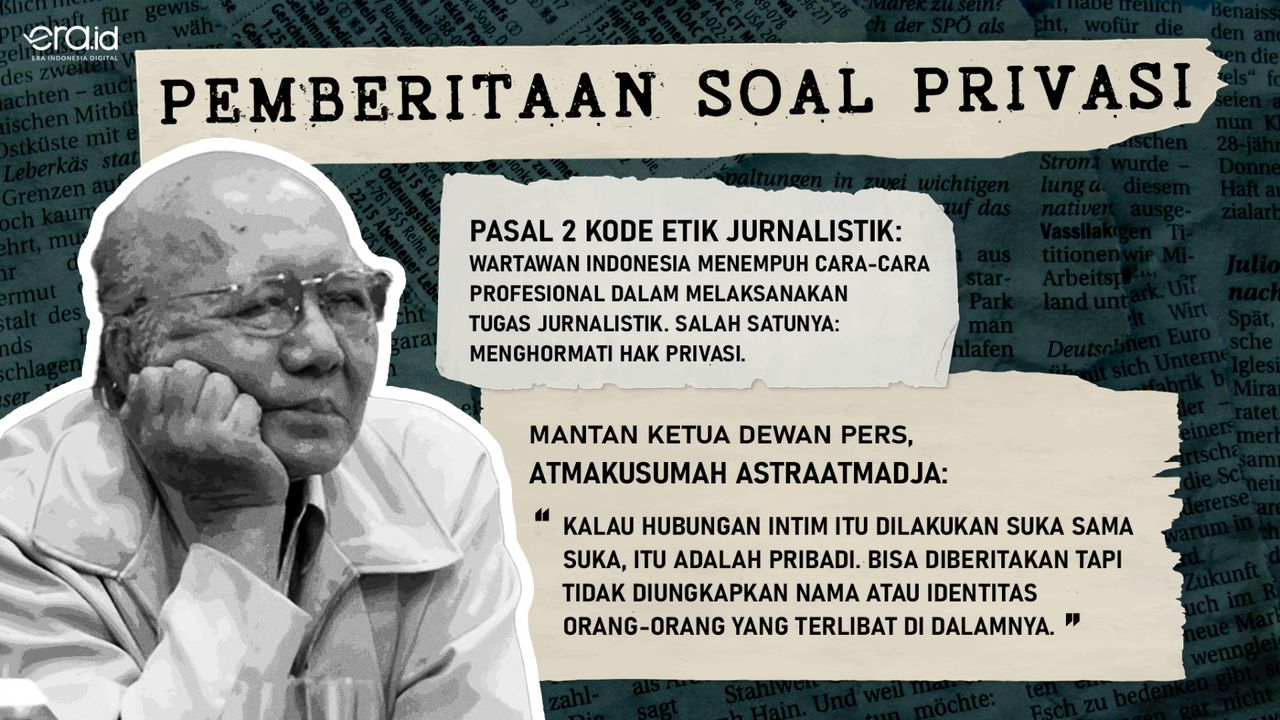

Pertama, bisa kita saksikan dalam pemberitaan sebagian media dalam kasus kumpul kebo antara dosen dan mahasiswinya di Lampung baru-baru ini. Dalam Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, disebutkan bahwa: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Antara lain dengan menghormati hak privasi.

Namun, banyak saya temukan kanal-kanal berita yang bodo amat dengan privasi subjek pemberitaan. Misalnya saja kasus di atas, beberapa media online membagikan cuma-cuma biodata dan informasi mahasiswi yang diduga kumpul kebo dengan dosennya. Foto diri, nama lengkap, jurusan kuliah, hingga akun media sosialnya dibeberkan tanpa sensor.

Padahal, dalam sebuah wawancara, mantan Ketua Dewan Pers, Atmakusumah Astraatmadja pernah menyampaikan bahwa hubungan intim atas dasar suka sama suka, bagaimana pun bentuknya, adalah privasi.

“Kalau pun hubungan intim itu melanggar hukum, lain bagi jurnalisme, karena tidak semua pelanggaran hukum boleh diberitakan secara terbuka,” ujarnya. “Kalau hubungan intim itu dilakukan suka sama suka, itu adalah pribadi. Bisa diberitakan tapi tidak diungkapkan nama atau identitas orang-orang yang terlibat di dalamnya.”

Selain melanggar hak privasi, banyak pemberitaan media juga diskriminatif terhadap perempuan. Itu terlihat dari bagaimana sosok perempuan diobjektifikasi dalam pemberitaan, misalnya dengan penyematan embel-embel “cantik”.

Pemberitaan anak yang tak ramah anak

Selanjutnya, banyak media masih sering kebablasan saat memberitakan kasus yang melibatkan anak-anak. Misalnya, waktu heboh kasus penganiayaan David Ozora yang menyeret seorang anak yang berkonflik dengan hukum berinisial AG. Media-media nasional menyebut namanya lengkap, sebagian bahkan membeberkan identitasnya.

Agaknya para redaktur terlalu larut dalam opini publik sehingga luput membaca Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik bahwa: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Dalam keterangannya, yang dimaksud anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. AG sendiri masih punya dua atribut tadi, tetapi identitasnya terlanjur diberitakan di mana-mana.

Berita bunuh diri jadi sensasi

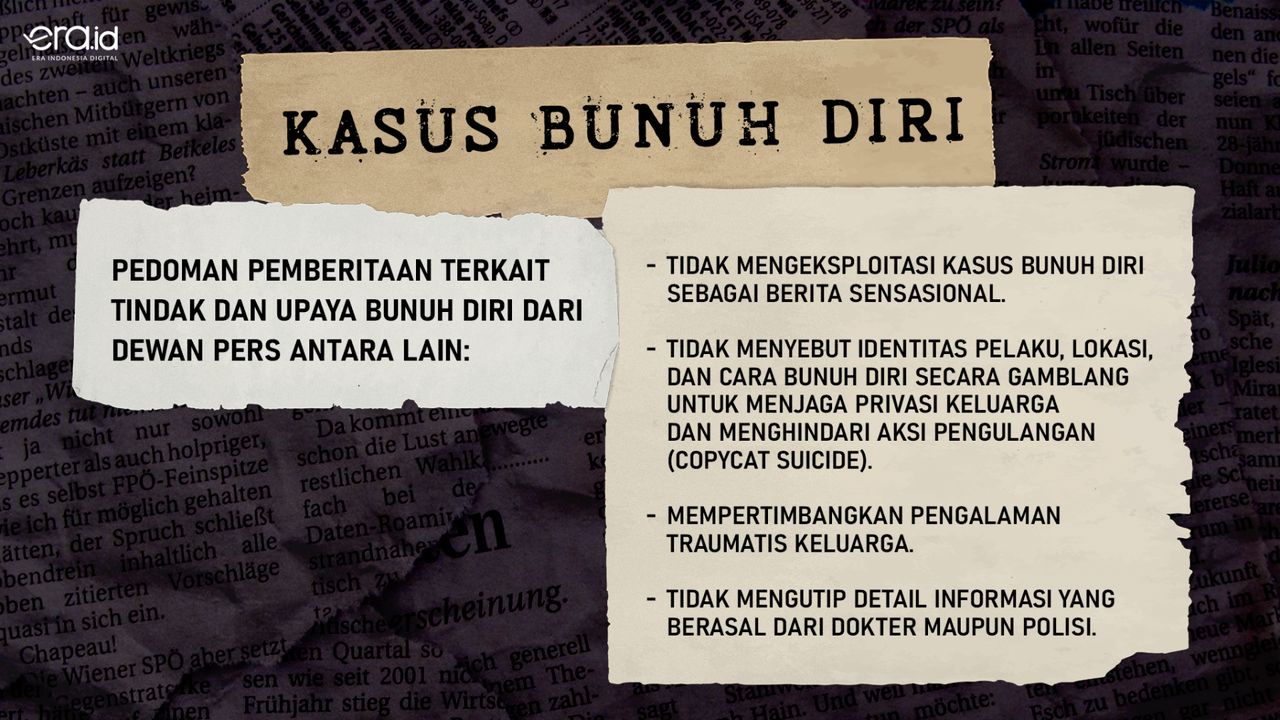

Ketiga, pemberitaan tentang tindak dan upaya bunuh diri masih sering dilakukan dengan sembrono tanpa memikirkan dampaknya kepada publik.

Baru beberapa hari lalu seorang mahasiswi di Semarang bunuh diri. Polisi menemukan surat wasiat yang disimpannya dalam tas. Surat itu lalu bocor dan isinya dipublikasikan banyak media dengan judul berita yang sensasional.

Dewan Pers pernah menerbitkan peraturan tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri pada 2019. Sementara berita-berita bunuh diri yang tersebar di internet sering mengabaikan banyak pedoman yang tercantum di sana.

Pada poin pertama, wartawan diminta untuk mempertimbangkan secara seksama manfaat pemberitaan bunuh diri dan tidak mengeksplotasi kasus tersebut sebagai berita yang sensasional. Nyatanya, banyak media masih mengulang-ulang formula berita clickbait untuk kasus bunuh diri.

Wartawan juga diminta menghindari menyebut identitas pelaku, lokasi, dan cara bunuh diri dengan gamblang. Tujuannya menghindari aib bagi keluarga yang ditinggalkan dan mencegah pengulangan aksi.

Hari ini, kita bisa dengan mudah menemukan siapa pelaku bunuh diri; di mana ia memutuskan mengakhiri hidupnya; dan bagaimana ia melakukan aksinya lewat pencarian internet. Mirisnya, kita bakal menemukan semua itu di portal-portal berita online.

Dalam poin ke-14 ditulis bahwa "wartawan menghindari pemberitaan yang menggambarkan perilaku bunuh diri sebagai 'respons alami’ atau 'yang dapat dipahami' terhadap masalah, misalnya, kegagalan mencapai tujuan penting, kesulitan hubungan atau krisis keuangan".

Sedangkan berita-berita bunuh diri banyak yang menggambarkan pelaku mengakhiri hidup karena alasan-alasan tadi. Menyebarkan surat wasiat pelaku juga merupakan bentuk pemakluman terhadap “alasan yang dapat dipahami” atas perilaku bunuh diri. Itu sekaligus melanggar pedoman lain yang menyebutkan bahwa wartawan "tidak mengutip secara detil informasi yang berasal dari dokter maupun penyidik kepolisian".

Kalau kita membaca dengan seksama pedoman pemberitaan bunuh diri dari Dewan Pers, lalu kita bandingkan dengan berita-berita bunuh diri yang banyak bertebaran di internet, kita akan menyadari bahwa nyaris seluruh pedoman yang ada tidak dipenuhi. Kemungkinanannya hanya dua, antara mereka (wartawan) tidak tahu pedoman itu, atau mereka tahu, tetapi memilih tetap menulisnya untuk mendulang traffic.

Hal ini tentu ironis, sebab wartawan adalah pekerja profesional dan kerja-kerja jurnalistik dilindungi Undang-Undang Pers. Ketika mereka tak lagi menghiraukan kode etik jurnalistik sebagai pedoman, maka wartawan tak ubahnya buzzer atau content creator freelancer. Mereka bukannya memproduksi berita karena ada yang penting, tapi yang penting ada.