ERA.id - Pagi tadi, perjalanan saya ke Stasiun Cikarang mandek sejenak di perempatan karena ada iring-iringan motor dengan umbul-umbul serikat buruh–rata-rata peserta memakai seragam pabrik dan sebagian mengenakan baju oranye dengan atribut Partai Buruh. Sesampainya di kantor, saya baru ingat kalau hari ini, Selasa (21/11/2023), adalah tenggat pengumuman penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024.

Di Cikarang, bukan hal asing melihat kekompakan buruh. Beberapa kali saya berpapasan dengan mereka saat melakukan aksi dalam perjalanan ngantor. Menjelang penetapan UMP, tak heran lebih banyak lagi buruh Cikarang turun ke jalan.

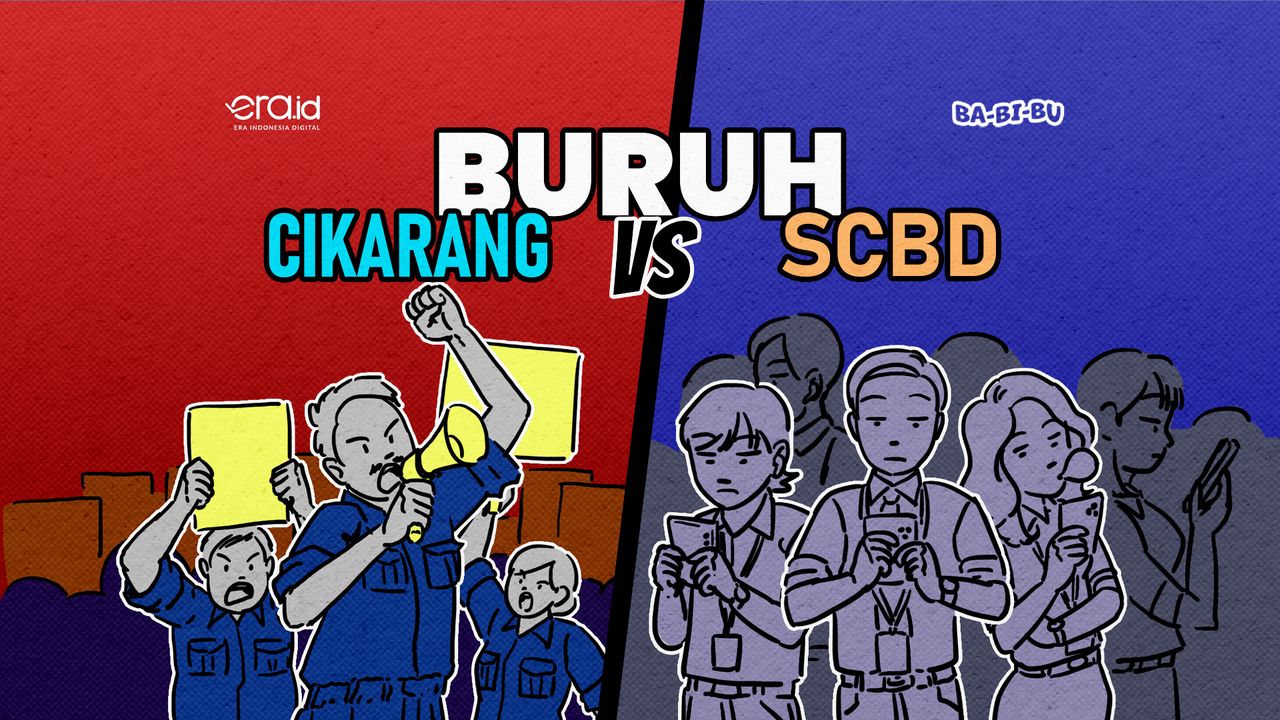

Dari berita-berita yang saya baca, mereka menuntut kenaikan UMP tak kurang dari 15 persen. Namun, harga untuk mimpi itu sering kali datang dari nyinyiran sesama kelas buruh yang enggan dipanggil buruh; buruh yang berlindung di balik embel-embel “pekerja kantoran”, “karyawan”, atau “pegawai”.

Jika harus menunjuk tempat, maka Sudirman Central Business District (SCBD) saya kira paling cocok mewakili prestise buruh berdasi yang menolak disamakan dengan buruh kerah biru. Bukan sekali-dua kali saya dengar keluhan teman-teman pekerja di SCBD tiap ada demo buruh. Dalihnya klise: Bikin macet.

Jakarta dan macet itu dua hal yang ditakdirkan bersama. Dan sepanjang pengalaman saya, ada dua hal juga yang membuat jalan-jalan Jakarta lebih macet dari hari-hari biasa: Hujan dan demo. Kendati begitu, keduanya harus dimaklumi. Kita tak bisa menyalahkan demonstran, sama halnya kita tak bisa menyalahkan hujan. Mereka toh hanya menunaikan haknya.

Meminjam istilah Dono Warkop, bagi saya, sesama buruh yang menolak gerakan buruh itu sama dengan “kelas menengah yang sedang terkesima”. Mereka sibuk dengan pekerjaan, rekreasi, dan diri sendiri, tanpa mempedulikan yang lain. Di saat bersamaan, mereka juga ikut menikmati buah perjuangan buruh yang mereka keluhkan, mulai dari upah hingga jam kerja yang layak.

Dari buruh ke pegawai

Hari ini, kata “buruh” identik dengan pekerja kerah biru yang lebih banyak mengandalkan kekuatan otot; mereka yang bekerja di pabrik-pabrik dan bukan perkantoran. Pengertian sepihak itu seakan-akan mengecualikan kalangan akademisi hingga pekerja di gedung-gedung pencakar langit.

April lalu, saya membaca artikel berjudul “Buruh Dosen” di Kompas. Penulis—yang seorang dosen—berusaha membedakan antara dosen dan buruh. Katanya, “Menjadikan dosen sebagai manusia birokrasi tak ubahnya menempatkan dosen sebagai buruh.” Padahal, terlepas dari kerja intelektualnya, posisi dosen juga melekat sebagai buruh dalam arti “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah”.

Mengutip tulisan Prof. Sidharta, dosen memang kerja profesional yang tunduk pada Undang-Undang Guru dan Dosen. Namun, ketika bekerja, baik upah maupun jam kerjanya ikut buruh, sama-sama bersandar kepada UU Ketenagakerjaan. Bahkan uang pensiunnya juga dihitung memakai rumusan yang sama dengan buruh. Hal tersebut juga berlaku bagi mereka yang lebih memilih dipanggil “karyawan” atau “pegawai”.

Padahal, awal-awal kemerdekaan dulu, orang-orang biasa memakai kata buruh. Bahkan Kementerian Ketenagakerjaan dulunya disebut Departemen Perburuhan. Nama buruh baru mulai luruh sewaktu Soeharto menjabat presiden. Ia agaknya alergi dengan kata “buruh” yang bernuansa kekiri-kirian.

Pada era Orde Baru (Orba), serikat-serikat buruh dilucuti dan dilebur ke dalam satu organisasi bernama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)—cara yang juga digunakan Soeharto untuk menyederhanakan partai politik. Peringatan Hari Buruh (1 Mei) pun dilarang dan digantikan dengan Hari Pekerja Nasional tiap 20 Februari.

Serikat buruh dipaksa masuk dalam genggaman pemerintah dan diberlakukan sistem Hubungan Industrial Pancasila (HIP) untuk mengekang pergerakan mereka. Menurut sistem itu, buruh hanya boleh berserikat dalam organisasi bentukan pemerintah; dilarang melakukan aksi mogok kerja karena bertentangan dengan Pancasila; dan aparat keamanan berhak ikut campur menangani perselisihan antara buruh dan perusahaan.

Membaca fakta-fakta tadi, Orba tampak menjadi puncak pemberangusan ideologi pertentangan kelas lewat marjinalisasi buruh. Namun, sebelum Soeharto berkuasa, usaha menggambar garis pembatas antara buruh pabrik dan buruh kantoran sudah berlangsung sejak masa Sukarno.

Tahun 1948 misalnya, berdiri Kantor Urusan Pegawai (KUP) yang kini menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari pemilihan kata “pegawai” ketimbang “buruh”, kita bisa simpulkan bahwa sejak lama pejabat negara tak ingin disamakan statusnya dengan buruh pabrik. Hari ini pun, abdi negara disebutnya pegawai negeri sipil (PNS)—bukan buruh negeri sipil.

“Diksi tidak lepas dari kekuasaan. Penguasa kerapkali sengaja memilih dan memaksa penggunaan kata-kata tertentu untuk meneguhkan kekuasaannya,” tulis Prof. Sidharta dalam artikelnya “Semiotika Terminologi Tenaga Kerja, Buruh, Pekerja, Pegawai, dan Karyawan”.

Meninggalkan gengsi dan menyambut gerakan buruh

Apakah kehidupan masyarakat kita semakin sejahtera atau justru sebaliknya, semrawut? Kita bisa berdebat panjang soal itu dan jawabannya tergantung data mana yang dipilih. Namun, satu hal yang pasti, mau sejahtera atau masih begini-begini saja, peningkatan kualitas hidup masyarakat bisa lebih drastis jika kesadaran kelas terbangun. Dan kesadaran itu bakal terus tidur bila kita tak juga menanggalkan gengsi.

Buruh yang turun ke jalan hari ini menyuarakan kenaikan upah yang bakal berimbas ke semua pekerja, baik di pabrik maupun gedung bertingkat-tingkat di SCBD. Dan jika tuntutan mereka terpenuhi (kenaikan UMP 15 persen), kita bisa bernapas lega. Itu tak sebanding dengan kemacetan yang sering dikeluhkan karena peserta aksi memadati jalan.

Beberapa provinsi sudah mengetok UMP 2024, tetapi masih jauh panggang dari api. Boro-boro 15 persen, mentok-mentok kenaikan UMP tertinggi hanya 7,50 persen di Maluku Utara. Jakarta sendiri hanya naik 3,6 persen, sedangkan Jawa Barat di angka 3,57 persen. Dengan kenaikan segitu, pekerja di Jawa Barat harus berpuas diri dengan upah minimum Rp2.057.495 tahun depan.

Ketimbang nyinyir dengan aksi buruh di suburban dan asyik dengan gelembung sendiri, lebih baik buruh-buruh berdasi di perkantoran Jakarta mulai melek dan sadar bahwa mereka juga bisa bersatu menuntut hak mereka. Bandingkan saja, gaji pekerja di SCBD dengan buruh-buruh Cikarang lebih layak mana.

Dari cerita-cerita yang saya dapat, admin sales di Cikarang bisa digaji hingga Rp7 juta ditambah asuransi kesehatan, uang transport, dan insentif lemburan, sedangkan admin di SCBD cukup bersyukur dengan gaji Rp4-5 juta plus BPJS. Pertanyaannya, apakah gengsi bisa menutupi kekurangan yang ada?