Waktu sekolah dasar dulu, saya pernah ditanya begini oleh teman sebangku. “Mengapa perang selalu ada?” Setelah dewasa saya baru bisa menjawabnya: Karena dalam perang selalu ada uang yang berputar. Teman saya juga bertanya, “Mengapa kemiskinan selalu ada?” Hari ini saya percaya diri menjawabnya: Karena kemiskinan dipelihara orang-orang kaya.

ERA.id - Epictetus, filsuf stoik yang juga seorang budak itu pernah bilang, “Kekayaan bukanlah punya harta yang banyak, tapi punya keinginan yang sedikit.” Namun, ia hidup jauh di masa lalu. Ketika belum ada majalah Forbes yang tiap tahun mengurutkan orang terkaya di dunia berdasarkan hartanya–sebab keinginan tak bisa diukur, tak seperti uang.

Dengan isi rekening kurang dari Rp100 ribu, mengutip Epictetus, kita bisa saja mengaku orang kaya selama bersyukur. Walaupun, dengan uang segitu, dunia kapitalis hanya akan memandang kita sebagai kerak nasi. Begitulah dunia yang kita tempati membagi manusia menjadi dua sisi koin, antara si kaya dan si miskin. Dan dalam sejarahnya, yang kedua selalu jadi pihak yang diobjektifikasi.

Di masa Epictetus, kemiskinan jadi salah satu alasan umum perbudakan. Hari ini, perbudakan kuno memang sudah dihapuskan, tetapi bukan berarti ia hilang sepenuhnya, hanya berganti baju baru. Saya perhatikan, orang-orang miskin masih diperbudak dengan gaya modern, salah satunya lewat eksploitasi kemiskinan di media-media kita.

Eksploitasi kemiskinan atau poverty porn–sadar tak sadar–jamak terjadi di sekitar kita; ketika kehidupan orang-orang miskin menjadi hiburan dan tontonan kelas atas yang tak pernah mendengar bunyi token listrik atau disatroni debt collector.

Perjuangan orang-orang miskin menyambung hidup tiap hari, di mata orang-orang kaya ibarat pertunjukan sirkus yang bikin terpana atau aksi sulap yang mengejutkan. Kalau kemewahan yang dimiliki orang miskin hanya mengkhayal punya uang, maka sebaliknya, orang kaya merasa kehidupan masyarakat kelas bawah sebagai hiburan dan perenungan.

Potret kemiskinan dalam pemberitaan

Kita tentu tak asing dengan kisah-kisah heroik orang miskin yang berhasil menembus kampus favorit; lulus kuliah dengan nilai terbaik; dan sederet predikat kesuksesan lain. Media kita sering memberitakan perjuangan anak dari keluarga miskin untuk menggapai mimpi mereka dengan narasi mengharukan.

Pemberitaan macam itu, bagi sebagian orang mungkin memotivasi, tetapi sejujurnya malah mengaburkan gambaran besar soal kemiskinan yang mengakar begitu dalam. Dengan mengalihkan fokus hanya kepada kisah perjuangan individu, media sedang menyederhanakan isu bahwa kemiskinan bisa dientaskan dengan kerja keras. Sebaliknya, stereotipe “orang miskin karena malas” makin mengental.

Padahal, di belakang kemiskinan ada isu kompleks soal ketimpangan akses pendidikan hingga ketersediaan lapangan kerja. Sementara media yang memainkan narasi “kisah pilu” hanya menjual simpati kepada masyarakat. Pemberitaan begitu paling banter ujung-ujungnya hanya melambungkan tren seperti “Twitter do your magic” yang tak menuntaskan akar masalah.

Poverty porn yang lebih banal lagi terlihat dalam program-program televisi yang menayangkan sirkus kemiskinan di layar kaca. Dulu kita tahu ada reality show adaptasi dari Thailand berjudul “Mikrofon Pelunas Hutang”. Dua peserta yang terlilit utang diadu menyanyi dalam satu panggung untuk dinilai para juri. Kontes menyanyinya sendiri hanya gimmick. Sajian utama program ini tak lain latar belakang kisah kemiskinan para peserta yang menguras air mata.

Mungkin ada yang bertanya, “Apa masalahnya membantu orang miskin melunasi utang mereka?” Tentu tidak ada yang salah seandainya tanpa kamera yang merekam. Namun, ketika itu menjadi sebuah tayangan, prioritas utama media adalah profit. Itu bukan lagi kegiatan sosial, tapi bisnis. Dari satu episode saja, menurut laporan Remotivi, mereka bisa meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Sementara yang mereka keluarkan untuk orang-orang miskin yang dieksploitasi tidak sampai sepertiganya.

Bahagia di atas penderitaan orang lain

Ketika popularitas televisi kian surut, bukan berarti tayangan poverty porn ikut punah. Lagi-lagi ia hanya berganti rupa dan pemainnya kian beragam. Pesohor-pesohor yang dulu jadi primadona televisi, berbondong-bondong pindah ke Youtube dan platform lain. Di antara konten yang mereka produksi tak jauh-jauh dari menjual kesedihan orang miskin.

Selebriti seperti Baim Wong misalnya kerap bagi-bagi rezeki ke warga kurang mampu. Sekali waktu ia mendatangi ibu-ibu pedagang rempeyek, memintanya bercerita kehidupannya yang malang diiringi lagu-lagu sendu, lalu Baim Wong pergi ke sekolah anak ibu-ibu tadi untuk membayar biaya pendidikannya.

Konten-konten semacam itu tak beda jauh dengan “Mikrofon Pelunas Hutang” atau “Uang Kaget” yang dulu menghiasi layar kaca kita. Tujuan utamanya bukan membantu orang miskin, tapi mendulang keuntungan dari banyaknya penonton.

Model terbaru dari poverty porn saya saksikan lewat konten-konten TikTok ala Willie Salim. Content creator itu punya konten andalan berupa borong barang dagangan. Barang-barang borongan itu lalu ia bagi-bagikan ke orang-orang. Ia awalnya memulai dari memborong dagangan yang tak laku, lalu merembet hingga memborong perusahaan ritel seperti Alfamart dan apa pun yang diminta pengikutnya.

Sekilas ini tampak wajar-wajar saja, tetapi jika direnungkan lebih lanjut, tren ini membentuk pola pikir kita bahwa orang kaya adalah penolong orang miskin, dan orang miskin hanya bisa hidup layak dari kemurahan hati orang kaya. Padahal konten-konten Willie Salim justru mempertontonkan ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

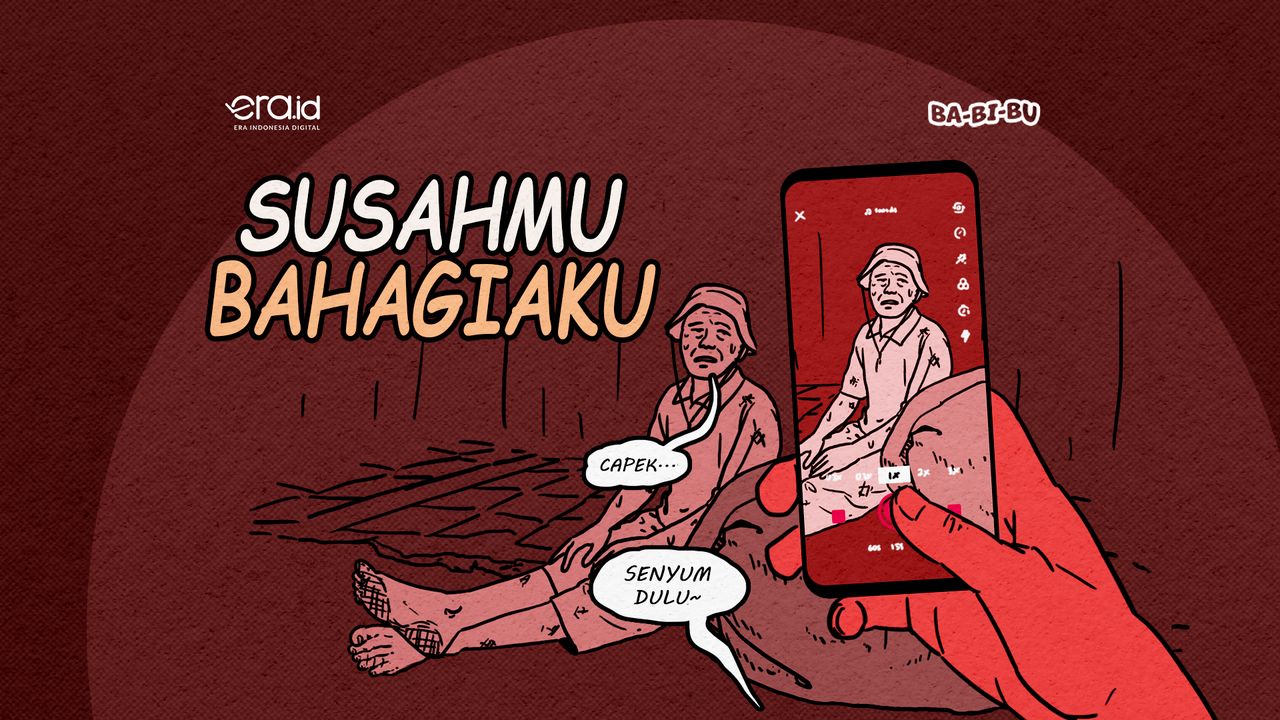

Terakhir, dalam taraf yang sedikit lebih rendah, poverty porn terwujud lewat kegemaran kita meromantisasi perjuangan orang miskin dan menjadikan kehidupan mereka sebagai bahan refleksi diri. Kita tentu sering melihat di beranda media sosial kita potongan video masyarakat kelas bawah yang sedang kerja banting tulang, lalu ditambahi keterangan bahwa kita kurang bersyukur.

Sekarang bayangkan kita kena tifus dan kebetulan dirawat bersama pasien kanker. Saat ada kerabat menjenguk, kita bilang kepadanya, “Saya bersyukur cuman kena tifus daripada kanker. Lagian yang kena kanker saja jarang ngeluh, masak saya harus ngeluh melulu?” Bagaimana perasaan kita jika posisinya dibalik?